更新时间:2024-10-17 18:34:15 点击:48428

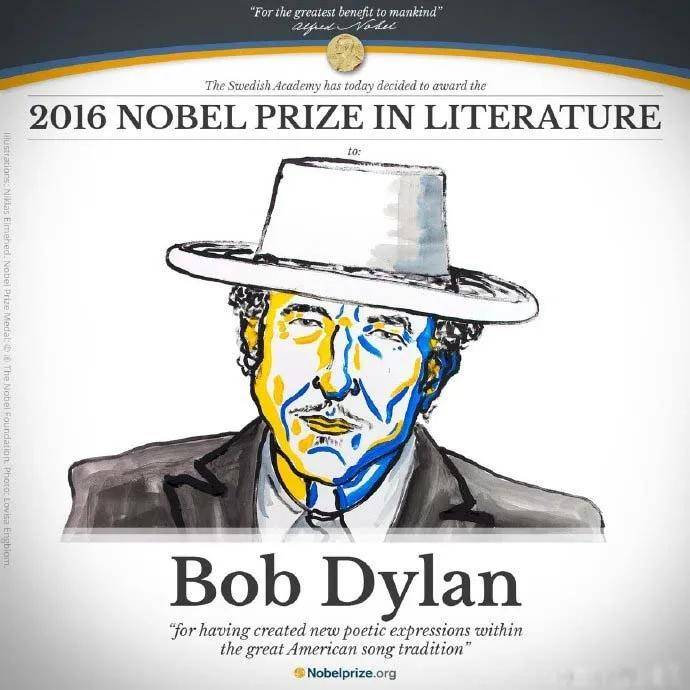

2016年,诺贝尔文学奖颁给了时年75岁的美国音乐人鲍勃·迪伦,颁奖理由是“在伟大的美国民谣传统中开创了新的诗意表达”。将诺贝尔文学奖颁给一位主要成就在音乐领域的创作型歌手,无疑打破了传统,招来了强烈的争议。对此,诺贝尔文学奖委员会常任秘书萨拉·达尼乌斯这样回应:“鲍勃·迪伦是英语文学传统中的伟大诗人”,她将迪伦的作品与古希腊两位诗人,荷马和萨福相提并论,“如果回到2500年前,你会发现荷马和萨福创作的诗歌,本身就是为了让别人听到,也就表示,那些诗本身就是为表演而做,有时还会用到乐器,就像现在的迪伦一样。”

也许是为了提醒大家注意到迪伦在音乐之外的创作成就,瑞典学院在一个简短的声明中表示:“除了他的歌曲专辑,迪伦已发表的实验性的文学,例如《狼蛛》(1971)和自传《编年史》(2004)中描绘了早些年在纽约以他的生活为中心的大众文化。作为一个艺术家,他惊人的多才多艺,在绘画、表演和写作方面都积极而活跃。”近年,他还出版了他的新书《答案在风中飘:现代歌曲的哲学》,展示了他持续的创作造诣和文学承继。

其实,早在获得诺贝尔文学奖近半个世纪前,鲍勃·迪伦就戴上了惹人争议的光环。从进入大众视野以来,他的音乐总能打破常规,仿佛炼金术一般,创造出新的风格,但其中的韵律和词句却能跨越时代,经久不息,始终给人警醒、希望和安慰。要想真正理解这位面目复杂的吟游诗人/民谣歌者/摇滚天王,或许,一切都要从鲍勃·迪伦初试啼声的创作——《狼蛛》说起。

当一位音乐人开始跨界写作

你认为你的文字没有音乐还站得住脚吗?

它们还是成立,只不过我不读它们。我宁愿唱它们。除了歌我还写别的——我有一本书要出版了。

那是一本什么书?

一本文字的书。

你在一张专辑背面写过:“我接受混乱但混乱接受我吗?”

混乱是我的一个朋友。就像我接受他一样,他会接受我吗?

你是把世界看作混乱?

真理就是混乱。恐怕美也是混乱。

那是1965年夏末,24岁的鲍勃·迪伦接受了导演、编剧诺拉·艾芙隆的采访,他刚刚在“森林山音乐会”上遭遇欢呼声与嘘声交织一片——因为放弃了纯粹民谣,转而使用电声乐器伴奏,这是迪伦继“新港民谣音乐节”后再一次“插电”。当迪伦拿出自己的Fender牌电吉他时,狂热的粉丝冲上舞台抗议或试图与他握手。诺拉·艾芙隆这样描述当时的迪伦:“他的头发既不浓密也不蓬松,更不是非洲式爆炸头,而是像海浪泡沫一样细腻柔软;他看起来就像个营养不良的天使,长着一个显眼的大鼻子”。

彼时,这个从名不见经传的明尼苏达州小城市希宾来到纽约的青年人,鲍勃·迪伦,正在成长为一位超级巨星。从1963年起,他陆续推出专辑《自由不羁的鲍勃·迪伦》《时代正在改变》《鲍勃·迪伦的另一面》《全部带回家》,这些专辑的成功让他星途闪耀,其中《暴雨将至》《答案在风中飘》《只是它们棋局里的一颗卒子》等歌曲奇妙地织入风云激荡的20世纪60年代,成为响彻整个时代的灵魂之声。正是这段时间里,一些无法被唱出来的东西、一些不押韵的口语诗、一些更加尖锐和挑衅的宣言,开始在迪伦的脑海中浮现,并成型于笔端——《狼蛛》就是这些念头的产物。

“我不能唱但是又太长不成其为诗的东西,我叫作小说”

早在正式写作《狼蛛》之前,我们已经可以在迪伦的创作中找到一种难以定义的奇异文体,它们往往以唱片文案的形式出现。1963年,迪伦为当时的恋人、“民谣女王”琼·贝兹的唱片撰写了长达三百行的分行散文,开启了“唱片文案作家”的创作生涯。

即将上映的“甜茶”主演的鲍勃·迪伦传记片《完全未知》中的二人

尽管迪伦自己并不热衷于这个头衔,但这种随唱片专辑发表的零散文字受到音乐界同行们的热烈追捧,他们纷纷邀请迪伦为自己的专辑撰写文案,而迪伦显然把最好的作品留在了自己的专辑中。1965年2月,《全部带回家》的唱片文案一改之前分行诗的旧面貌,开始以一种更加暴烈狂放姿态表明他自己:

伟大的书都被写过了。伟大的话全都被说过了/我只想给你勾画一下某个时候在这附近出现的事情。尽管我本人也不是很理解到底发生了什么。我只知道我们有一天都会死而死亡并不会停止这个世界。我的诗用一种非诗性变形的韵律写成/除以穿孔耳朵。假睫毛/减去那些不断互相折磨的人。

在1965 年采访中,迪伦曾多次预告自己即将出版一本书。当被问到为什么写书而不是歌词时,迪伦回答道:“我已经写过一些超常规的歌词了,就像一大组韵诗,这类的——但我还没有真正有机会写一部完全自由的歌。嘿,你懂不懂剪切(cut-ups)?我说,就像威廉 · 巴勒斯?”其实,初到纽约的迪伦就在垮掉派诗人们常常聚会的“煤气灯咖啡馆”驻唱,他与巴勒斯、凯鲁亚克等垮掉派明星神交已久,并很快与金斯堡结下亲密的友谊。

在《狼蛛》中,我们不难看出这些人的文学影响。迪伦也早早敬告读者,这本书中充满了“各种拼贴,没有韵律,只是一些即兴发生的词语,它没有任何深刻的简介,不想开始也不想结束什么。”他清晰地认识到自己写作的跨界性:“我能唱的东西,我叫作歌。我不能唱的东西,我叫作诗。我不能唱但是又太长不成其为诗的东西,我叫作小说。但我的小说没有通常的故事线。它们写的是我在特定时间特定地点的感受。”

1966 年3月,鲍勃·迪伦进行巡回演出时,《狼蛛》已基本完稿,校对完成后即可出版。然而,7月的一次重大摩托车事故使这本书“咣当”一声骤然停摆,迪伦下侧肋骨遭到重击,颅骨受撞导致失忆,一切工作都无从推进,这也让他从密集的写作和唱片录制中抽身出来。迪伦曾这样评价自己当时交稿的《狼蛛》:“它还不是书;它仅仅是按照合同交付出版商去印行的东西。懂吧?然后我的摩托车就翻了,也让我摆脱了这一切,因为我再也不用管它了。”

《狼蛛》出没:“遭到封杀的先锋艺术”,还是“一堆非文学垃圾”?

迪伦确实在很长时间里都没有再管这部书稿,这使它迟到了整整5年。1971 年 5 月,《狼蛛》由麦克米伦出版社正式发行。在这5年间,摇滚乐狂飙突进,诞生了平克·弗洛伊德、感恩而死、地下丝绒等孕育着新时代风格的乐队。《狼蛛》从20世纪60年代掉队,降生在一个不属于它的新语境中。

但长达5年漫长的等待,让人们对《狼蛛》越来越好奇,几份校样在不同的人手中流传,以螺旋装订或散页的形式在地下风行。《狼蛛》盗印本备受追捧,在嬉皮士青年的手里不断被卖掉、租掉,波西米亚先锋们如饥似渴地鲍勃·迪伦那些关于美国怪诞而讽刺的描述,它们仿佛出自一个本土的异乡人之口。人们开始臆想《狼蛛》是遭到封杀的先锋艺术,并将迪伦奉为他们的桂冠诗人。

然而,《狼蛛》正式出版时却遭遇了几乎一边倒的“恶评”,这种奇异癫狂的不分行“散文诗”令乐迷、读者和评论家们摸不着头脑:

其余的平民百姓在61号公路把皱巴巴的耶稣招贴画全都撕掉——弥达斯又把它们贴回去—宝座上陷没着克利奥——她之所以陷没是因为太胖了……这片土地是你的土地&这片土地是我的土地——那确实——但世界却由那些根本不听音乐的人来运转——“狂热病就是一种要打电筒才能听见的音乐”瘟疫如是说。

同为作曲家的保罗·威廉姆斯认为《狼蛛》遇冷是因为“他试图要成为自己并不是的那种人”。在歌迷和粉丝圈子中,《狼蛛》的待遇也像是不受待见的私生子,几乎全靠少数“梦男”“梦女”支持。当时,英国摇滚歌手大卫·鲍伊写了一首《献给鲍勃·迪伦的歌》,或许代表了音乐圈对迪伦和《狼蛛》的复杂情绪。歌词写道:你曾坐在一百万双眼睛的背后/告诉他们该怎么观看/后来我们错失了你的思想列车/你的图画全都属于你自己/当困境袭来,我们恐惧联合/胜过害怕孤独。

可《狼蛛》真的只是鲍勃·迪伦无法被解读的呓语,是不自量力的失败之作吗?在回答这个问题之前,我们或许需要先问:这本书为什么选择了“狼蛛”这个古怪名字?

“如果被狼蛛咬伤,你只能求助音乐”

在被鲍勃·迪伦用作书名以前,“狼蛛”(tarantula)最早指源自意大利南部古城塔兰托(Taranto)的一种蜘蛛。博物学家法布尔的科普散文名著《昆虫记》中,关于狼蛛有这样一段评述:

意大利人给狼蛛安上了坏名声,被狼蛛螫伤的人会发生痉挛和狂舞。要对付这种“狼蛛病”,你只能求助音乐,这是唯一的灵药。据说越急促的节奏越有效果。这些特殊的乐曲被记录下来,作为治疗舞蹈、治疗音乐。

《狼蛛》译者、鲍勃·迪伦资深研究者罗池,在译后记中深挖了“狼蛛”作为一种文化物种的深厚历史文脉。从爱伦·坡到托马斯·沃尔夫,从迪伦的文学偶像伍迪·格思里到尼采,狼蛛在漫长的岁月里不断巩固自己的文化形象:它是一种让人不禁手舞足蹈的迷幻,一种只有音乐才能解毒的狂热。“狼蛛”用它细长的节肢勾连起音乐、文学和舞蹈,营造出一个通感乃至通灵的“盘丝洞”。

在音乐圈,拥有超凡控弦能力的吉他高手常被比作“蜘蛛”,技艺精湛的表演者被戏称为“八臂琴魔”。基于此,我们不断得到提示:《狼蛛》这本书适合大声朗读,而非沉默静思,它充满音乐性的文本中埋藏着许多迪伦歌词的彩蛋,有心的读者可以在此找到《荒凉路》《地下乡愁蓝调》等诸多经典曲辞诞生的雏形。

正如诺贝尔文学奖评委霍拉斯·恩格道尔的授奖词中所写的那样,“他是将自己全身心地奉献给20世纪美国流行音乐,那些在电台、唱片上为普罗大众、白人抑或黑人而唱的歌。”这首名为《狼蛛》的古怪乐曲,也很有可能激发一些20世纪60 年代古怪图景:嬉皮士、伍德斯托克、民权运动、反战游行……那正是鲍勃·迪伦的诗与歌诞生的空气和土壤。在今天,鲍勃·迪伦早已成为一个巨大的文化符号,他的先锋与反叛仿佛已藏匿于纷纷扰扰的争议之中,但他终会回来,让人窘迫、振奋或手舞足蹈,就像被狼蛛咬伤了一般,在内心深处渴求音乐和文学的灵药。