在

当代艺术充斥着视觉表演与即时传播的今天,缪祎婧的作品显得格外安静。她的

艺术不以展示为目的,而以“削弱”为策略——让作品从显性表达中退场,回到感知的根部。她并不强调观念的强度,而强调一种观众与作品的链接。她拒绝

艺术成为口号或符号,而让观众在迟疑与体感之中,重新学习“如何去听”“如何去感受”。这种姿态并非真正的“反展示”,而更像是一种邀请——邀请观众入场,在安静的感知中重新参与意义的生成。

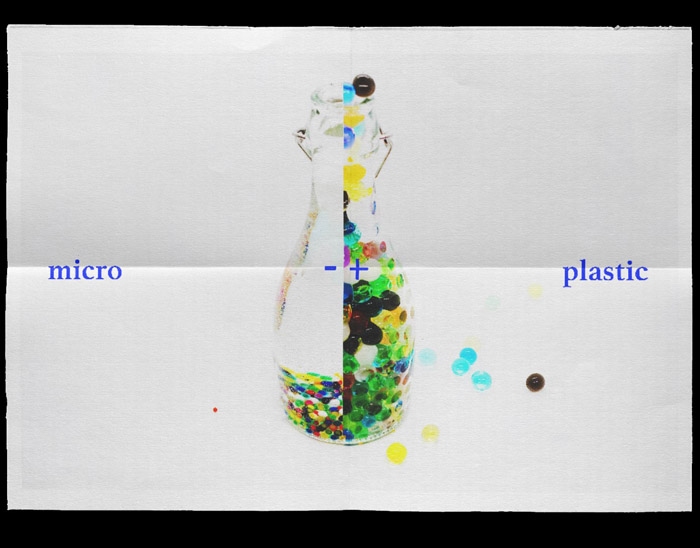

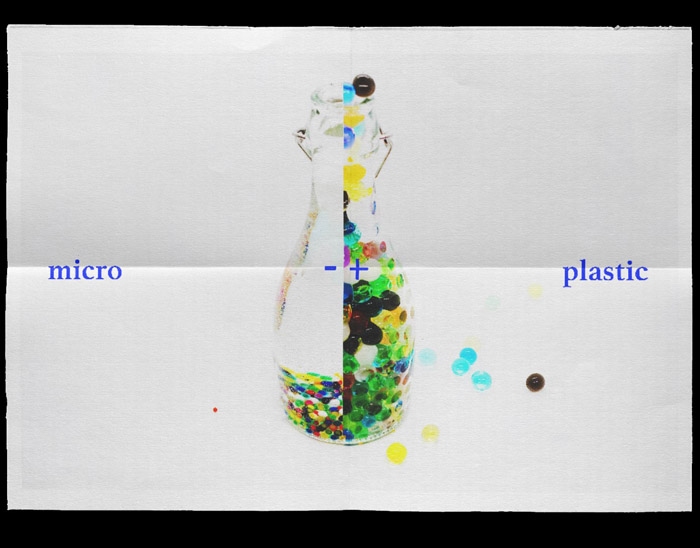

缪祎婧的创作以《micro-+plastic》为起点。这件作品关注微塑料污染,但她并没有用直白的叙事去指责或呈现环境问题,而是将观众拉入一个由震动、光线和空气构成的感知空间。观众被邀请将装有树脂碎片的瓶子放置在装置中央,代表每个人每天可以排放的微塑料数量。树脂碎片的变化、场内令人不安的噪音,都成为一种进入的信号——她邀请观众进入作品之中,在体验中思考,在参与中完成作品。

作品《micro-+plastic》

她由此确立了自己

艺术中的关键立场:

艺术的意义不是被观看的结果,而是被参与的过程。她让观众成为作品的感官延伸者,也让数据、材料与身体在同一个频率上呼吸。

这一逻辑在之后的《Ac’me》中得以延展。她使用过期的棉花糖、柔性材料等看似柔弱的物质构成一片“皮肤的地貌”——模拟青春痘的痕迹。甜与腐、柔与崩塌并置,让作品在时间中自行变化。而声音是缪祎婧作品中常常使用到的语言——在《Ac’me》中,她也通过扭曲的内外场声音装置引发更多能量,映射青少年的的冲突的自我认知。

这种冲突,使观众在听觉与感官上被迫靠近,感受到自我身份认知与社会凝视之间的微妙张力。观众面对的不仅是一件作品,而是一场体验——在靠近与退缩之间,那种不安正是她作品的核心 表达。

作品《Ac’me》

这种方式延续了她的创作逻辑——让观众进入观看机制本身。她拒绝让作品沦为政治姿态的装饰,而让“观看”成为被重新体验的过程。在当代视觉文化中过度表演与表达的语境中,她的冷静是稀缺的,但也正因如此而锋利。

缪祎婧的作品是与材料、空间、观众和时间共同构成的生态循环。无论是《micro-+plastic》的邀请参与,还是《Ac’me》中被安放的冲突与不安,她始终在追问:当观众被邀请进入作品的生成之中,他们是如何在感知里被重新塑形?

她并不“制造”作品,而是与材料共生,让意义在物与身之间自然渗透。她相信材料拥有自己的语言:它会流动、腐败、蒸发,也会与空气、温度、时间一同呼吸。她所做的,并非塑造它们,而是为材料留出发生的空间,让它们在不可控的演化中显露思想的痕迹。

这种去中心化的逻辑,使得

艺术家、观众与材料之间的界限逐渐模糊。这不再是单一的“我制造作品”——观众的参与与时间的推移,也成为作品持续生成的力量。材料不再服从于意图,而是参与思考;观众的感知不再是被动体验,而成为作品的一部分;时间也不再是背景,而是一位隐形的合作者,为作品增加厚度与呼吸。缪祎婧的

艺术因此不是封闭的表达,而是一场被不断延展的对话——它在呼吸、在变化、在等待。

缪祎婧的“邀请入场”并非消极的沉默,而是一种温和的抵抗。她以身体的感知取代宏大的叙述,让观众在最微小的变化中重新意识到“存在”的重量。在一个被碎片化信息与算法主导的时代,她想让她作品成为一种重新分配观众的注意力:迫使人慢下来、靠近一点、再听一听那些被压低的声音。

结语

缪祎婧的

艺术很难被归类。它既拒绝表演性的炫目,又超越了形式实验的表层趣味;它在温柔中保留锋利,在静默中制造力量。她用“邀请入场”的方式,为感知重新赋予思想的深度;她让材料、观众与时间共同参与,使作品在生成中保持活性。在她那里,

艺术不再是解释世界的语言,而是邀请人重新进入世界、重新感知世界的过程——一种从静默中生长出的锋利,一种以“减”为力量的抵抗。

(编辑:郝立勋,现为人民艺术全媒体主编,从事艺术行业二十年,撰写过多篇艺术家、艺术展览、艺术评论深度稿件。)

作品《micro-+plastic》

作品《micro-+plastic》