更新时间:2025-04-20 09:20:11 点击:89714

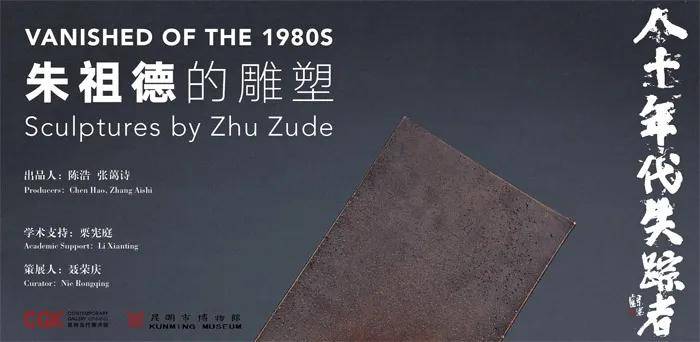

昆明当代美术馆(CGK)宣布于 2025年4月18日—6月29日举办展览“八十年代失踪者——朱祖德的雕塑”,本次展览由昆明当代美术馆与昆明市博物馆联合主办,并荣幸地邀请到著名艺术批评家栗宪庭先生给予学术支持。

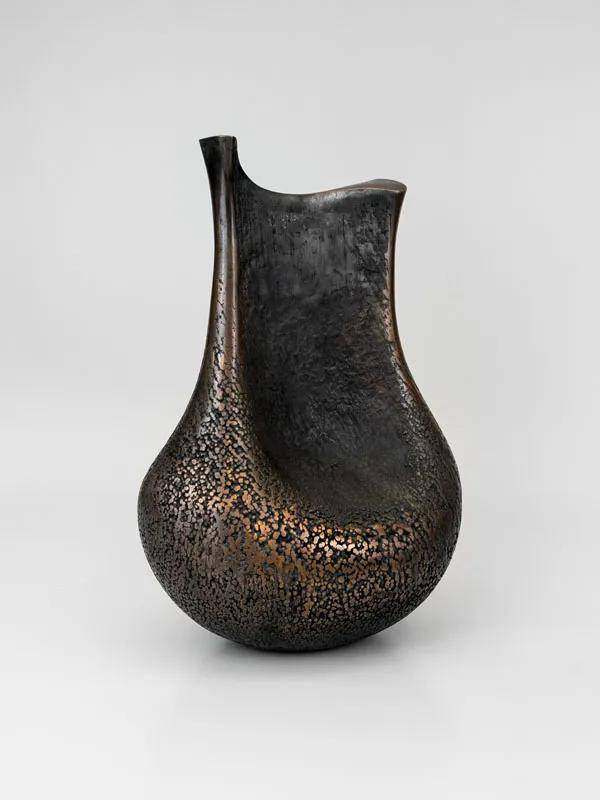

悬垂,33×12.4×23.6cm,铜,1990

“八十年代失踪者——朱祖德的雕塑”将集中呈现英年早逝的雕塑家朱祖德先生的逾百件雕塑作品及其手稿、艺术随笔等作品。朱祖德先生于20世纪70年代开始雕塑创作,在他的创作生涯中,经历了中国当代雕塑发展转型以及观念的嬗变,通过雕塑的创作形式介入到始于1980年代的中国当代美术浪潮。“失踪者”既是指向朱祖德43年短暂的个体生命的消逝,也是对80-90年代中国当代艺术浪潮中一些代表性艺术家在艺术界的消失,今天的美术馆机构理应做出的回应及反思。本次展览亦将通过对朱祖德个案的研究,呈现中国当代艺术雕塑创作立体叙事的一个篇章。

艺术家:朱祖德

学术支持:栗宪庭

策展人:聂荣庆

展览时间:2025年4月18日—6月29日

作品53,27.6×10.4×29.6cm,铜

展览前言

今天,无论是在云南乃至中国艺术界,提起朱祖德这个名字,年轻一代的艺术爱好者及从业人员已然倍感陌生。33年前,艺术家朱祖德在云南禄劝皎平渡创作考察期间,欲渡金沙江,纵身一跃,却消逝于激流漩涡之中,只留下上百件力作和一段传奇。

上世纪六十年代,作为最早的一批上海知识青年,朱祖德来到云南澜沧县插队落户。那些年少时受海派艺术文化滋养形成的良好审美感知,在滇南的山野间悄然迸发。改革开放之初的学院系统学习,完成了他成为一个职业艺术家的专业素养教育。

作品55,58.6×13.2×20.2cm,铜

1978年以前的朱祖德,与同时代热爱和学习艺术的青年一样,从现实主义角度入手,以写实风格的作品,步入艺术家行列。这个时期,他创作的工农兵形象及边疆少数民族题材作品,虽个人风格尚处形成阶段,但人物刻画生动传神,足以一窥他的艺术素养和塑造功力。

作品135,24.6×29.4×36.2cm,铜,1991

1978年朱祖德进入四川美术学院系统学习之后,开始探讨作品的内容与形式的关系。这个时期创作的一系列西双版纳题材的雕塑及陶瓷作品,唯美优雅。把从前准确写实的人物造型,微妙地块面化,创作了开始显现个人风格的“形式美”作品,并把这种个人风格带到了他后来的城市雕塑创作中。

1985年朱祖德开始在中央工艺美术学院学习,适逢“85美术新潮”风起云涌,朱祖德积极地投身到大潮之中。观念的讨论,创作形式的探索,材料的应用,逐渐形成了朱祖德独特的个人艺术风格。尤其从1988年到1992年,是朱祖德艺术创作的鼎盛时期,也是真正奠定他个人风格的重要阶段。他确定了以抽象形式为创作核心,融入东方哲学精神,解构传统,批判现实。

作品613,29×17.6×24cm,铜,1990

纵观1980年代以来潮起潮落的代表性艺术家,几经风浪,浮浮沉沉。大多失踪者都失踪于自我的迷失。朱祖德这样敢于面对激流险阻,无所畏惧,朝着自己认定的方向前进的“失踪者”,正是今天的美术馆机构值得研究和反思的。

聂荣庆

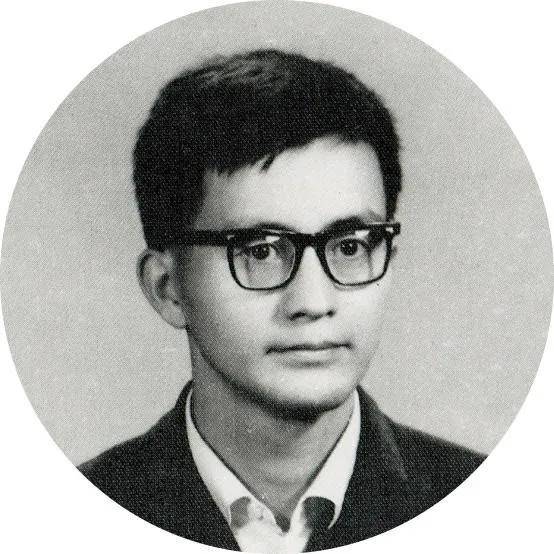

朱祖德

(1949-1992)

1949年出生于上海,毕业于中央工艺美术学院,曾任云南南省美术家协会第四届常务理事,1992年于云南艺术学院任教,同年前往云南省禄劝县进行创作考察,入金沙江尝试游渡,卷入激流,时年43岁。1980年代他在中国雕塑艺术的转型时期,确立了以抽象形式为主的雕塑语言,成为中国最早的抽象雕塑实验者,并取得重要成就。曾设计《民族圆舞曲》、昆明植物园蔡希陶纪念碑,其作品和评论文章曾多次发表于重要学术期刊,多次在重要的机构中展出并被收藏。