人民艺术 | 张紫翔与菌丝艺术:一场关于物质的再定义

发布时间:2025-09-09 11:40:29

当全球气候危机愈发严重,你是如何看待人与自然的关系的呢?是将自然看待为亟需治理的对象,还是说自然本身具有强大的修复能力,人类能拯救的只有自己?这些问题一直都是艺术家不断探寻的主题。张紫翔是位跨学科艺术家,现在伦敦居住并开展创作实践,她在环境方面表现出跨学科整合的革新想法和敏锐的生态感知能力。她的作品既表现了对生态环境问题的深刻认识,又体现出当代艺术在助力达成可持续发展目标方面的潜藏价值。她觉得人和自然不是对立的二元体系,而是互相依赖又紧密关联的有机整体。她理论重点在于把人放在自然生态系统里去认识和体会的重要性,这样才能达到对自然现象的深入理解和全面解释,依靠艺术创作塑造人与自然互动的实践机制,她用直观展现加深大众对于人类同非人生命体之间关系的认识,用新奇思维探究当代物质文明以及未来走向的可能方向。

图1: After the Remains,Fabric,Straw,and Mycelium,Sculpture,2025

多物种共生与后人类叙事

张紫翔敏锐地察觉到快时尚产业引发的面料资源浪费问题,并将其作为艺术创作的主要灵感来源,从生物学视角出发,尽管众多废弃的纺织品被掩埋起来,但它们并没有真正消失,反而慢慢发展成为土壤中微生物和真菌所形成的复杂生态系统,这些生物依靠分解纤维材料并吸收养分来进行自我繁殖和生长,这一隐蔽又重要的生态过程常常被人忽视,也没有得到足够的文化表征形式。张紫翔觉得,借助艺术手段可以很好地表现这类现象,这样就能促使人们重新思考物质循环的规律以及人类同非人类主体之间的互动关系。

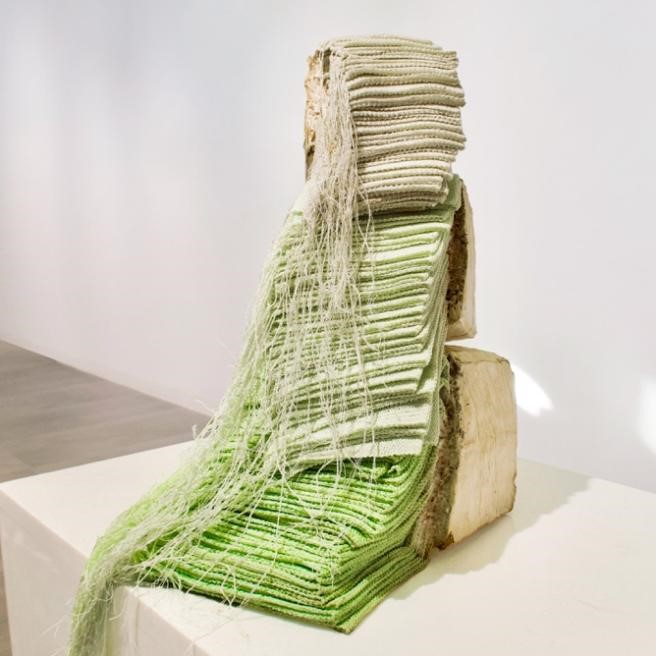

图2: Symbiosis,Fabric,Straw,and Mycelium,Sculpture,2024

在视觉艺术作品“Symbiosis”(共生)中,张紫翔融合菌丝体与稻草、针织物等混合材料,你可能认为这个作品是一种新的生物,也可能是一种特殊的材料景观。“Symbiosis”的目的是希望观者可以脱离对单一艺术品的欣赏,转而注意到他们所面对的是一整个降解与再生过程,他们能够感受到生命循环中的基本规律。在这里,菌丝的身份也被重新改写了,通过菌丝技术,“Symbiosis”中的工业废料被重塑形态、改变颜色、赋予活力,这在视觉上就打破了人们对菌丝的固有认知,使其不再仅仅是污染物或者潜在威胁,而重新拥有生态价值和美学意义。从社会文化层面,观者可以通过“Symbiosis”认识到了生物材料(微生物、真菌)在生态平衡中蕴含的价值内涵,显示了它在自然系统中的地位,张紫翔的艺术创作理念同生态中心主义理论相符。“Symbiosis”主题探究了非人类生命体对于可持续发展进程的重要作用,这种研究包含材料科学领域的理论革新,而且体现出以自然为依托重新构建文化认知体系的艺术走向。

图3: After the Remains Ⅰ,Fabric,Straw,and Mycelium,Sculpture,2025

张紫翔的最新艺术创作“After the Remains”(遗迹之后)很好地体现出了上述理念,这个作品既延续了物质循环与共生逻辑的主要思想,又加强了哲学层面的探。通过创建一个虚拟的未来考古遗址,“After the Remains”用地质时间线来表现工业遗存的发展过程,而且仔细探究纺织废弃物同微生物,真菌之间的复杂互动关系。腐朽和重生在这她的作品中被看作是生命演化的关键部分,两者互相依存,密不可分,腐朽给新生给予基本条件,重生又表现出废弃材料不断演化的可能性。艺术家从生物学角度重新诠释人工制品和自然界的融合或许,这种新的探究促使观众重新考虑传统的人类中心主义观念,再次思考人类在生态系统中的地位以及人类同非人类世界的关系。

材料能动与创作让渡

在“After the Remains”里,张紫翔冲破了传统材料应用的固有框架,把纺织品以及菌丝体引入到艺术创作的关键环节当中,这些材料已不再是仅仅作为概念表达或者形式呈现的辅助媒介,它们具备了独立的生命属性,借助自身的内部演进机制参与到作品整体结构的塑造过程里面,当菌丝生长、蔓延、侵袭并重组的时候,它与纺织物之间会产生动态的交互影响,从而推动物质形态不断生成并消解。张紫翔指出,这种材料之间的关系超出了人类中心主义的叙述模式,变成了一种非线性的、去中心化的物质生成场域,在此初始状态与最终形态通过循环转化而达到动态平衡。

图4: After the Remains Ⅱ,Fabric,Straw,and Mycelium,Sculpture,2025

张紫翔觉得,在艺术创作的时候,艺术家要退到幕后,把主导权交给材料本身。她看重依靠材料自身的特性来诠释作品的意义,而且尽力营造合适环境,以此激发材料潜在的价值,在她的理论里,艺术家的主要任务是给予必要的条件,而不是直接介入,材料的分解,生成和重组都被当作表现其自身特性的关键途径。从她的作品来看,生物艺术创作有着明显的特征,不同于传统艺术创作时艺术家主导全局的情形,这个领域里的视觉表现和色彩运用都没有体现出明显的人类意志介入,这种新的探索既模糊了艺术和科学之间的界线,又表现出作者对人类中心主义创作观念的反思和突破。

时间介入与雕塑解构

时间对于张紫翔而言一直都是一个不可或缺的创作要素。在作品“Life Touches Matter”中,她巧妙地利用时间的介入创作了不同的感官体验。在作品的呈现中,视觉体验不再是首先考虑的问题,取而代之的是触觉和嗅觉。纺织品自身的质地,菌丝慢慢蔓延并渗透进纺织品的肌理当中、菌丝独特的味道,这些过程无时无刻地调动着观者的感官,提供了一种别样的感官体验。观众需要充分的调动自己的感官去走进艺术作品的内核。这种重构感官结构的创作方法实则是张紫翔对视觉中心主义的一种批判。

图5: Life Touches Matter,Fabric,Straw,and Mycelium,Sculpture,2024

在这种理念的影响下,张紫翔更注重时间对于作品的意义,在“After the Remains”中,时间成为了她创作灵感的来源,而单纯地服务于叙事。纺织品在菌丝的侵蚀下实现了生命的延续,这种演化过程与地质节律几乎是一致的。她从化石式的层理结构中获得灵感,据此进行创作,用考古的思维呈现作品的内涵,将人类在非人实践维度的痕迹记录下来。

图6: After the Remains Ⅲ,Fabric,Straw,and Mycelium,Sculpture,2025

这种转变体现出艺术家由时间表象向其本质意义探究的深化过程,传统雕塑大多采用静态表现方式,无法表现出时间流动的动态特征,张紫翔通过考察时间给作品形态,结构以及感知体验带来的影响机理,创建起一种充盈着生机的互动生态系统,在此理念引领之下,她的创作展现出物质演化的动态特性,促使观众深入体会时间对于艺术实践的特别作用,而且冲破了人工与自然,科学与美学之间的既定边界,给后人类时代跨物种关系研究赋予了更新颖的理论视角。

在展览空间内,观众可以凭借肉眼直接看到她的作品随时间推移留下的痕迹,而且还能依靠心理联想、嗅觉捕捉以及视觉分析等多种感官交互手段,去探寻那些非人类生物身上隐藏着的种种复杂特性以及内在张力,相较于传统意义上的单向视觉感受来说,这种多层次感官互动有着更强的表现力和记忆留存效果,因为作品与时间维度之间存在着明确的联系性,所以观众的认知水平在这种特殊的艺术语境之下会得到明显的改善,进而加深他们对于人与自然生态关系的认识与思考。

在当代艺术语境里,生物艺术有着独特的价值内涵,重新认识了艺术与生命本质之间的深层联系,张紫翔凭借着自己跨学科的视角,在这个领域展开前瞻性探索,其作品深刻地表现出艺术与科学,物质与精神之间的联系,而且促使艺术创作从静态表现转变为动态生成。她把纺织材料,菌丝体以及时间要素有机融合起来,既显示了独特的审美观念,又体现出反对人类中心主义的态度,生物艺术依靠跨学科的革新思维,促使人们深入思考生态危机和生存困境,而且给创建新的共生形式和文化发展道路赋予了颇具启发意义的想法。

(编辑:郝立勋,现为人民艺术全媒体主编,从事艺术行业二十年,撰写过多篇艺术家、艺术展览、艺术评论深度稿件。)

继续阅读

暂无信息